程伟教授主持国家自然科学基金重要人才项目、李俊龙教授获评教育部重大人才计划青年学者、师生多篇高水平论文在NatureCatalysis、ScienceAdvances、JournaloftheAmericanChemicalSociety、AngewandteChemie等顶级学术期刊上发表、团队科研成果入选全国药学专业学位优秀教学案例……一项项学校新成果的不断突破共同助力我校“抗感染药物创制教师团队”(以下简称“团队”)入围教育部第四批“全国高校黄大年式教师团队”创建示范活动,实现我校国家级教师团队建设“零的突破”。

在程伟教授的带领下,该团队进一步聚焦国家抗感染药物合成与开发的重大需求,跨学科汇聚了生物医药相关方向的人才优势,通过仿生有机小分子催化、酶催化等关键技术突破,实现了从“手性药物与仿生合成”到“抗感染药物创制”的跨越与融合发展。团队入选标志着我校教师队伍建设和学科整合能力迈上新台阶,也为未来进一步集聚资源、推动产学研协同创新奠定了坚实基础。

师德师风:敬业奉献崇德向善

习近平总书记强调,要以黄大年同志为学习榜样,不断学习黄大年同志“心有大我、至诚报国”的爱国情怀、“教书育人、敢为人先”的敬业精神,“淡泊名利、甘于奉献”的高尚情操。在深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神的基础上,团队始终牢记立德树人的根本任务,全面贯彻习近平总书记提出的育人要求;当好学生的“四个引路人”,当好“经师”和“人师”,培养德才兼备的社会主义建设者和接班人。

师德是教育的灵魂,师风是育人的脊梁。在学校党委的领导下,团队紧紧围绕立德树人这一核心,秉持“党建引领、师德铸魂、学科赋能”的工作理念,立足于药学院党委的工作实际,以培育“四有”药学生为中心任务,以“四模式”为主要抓手,以高质量党建引领构建具有学院特色“团队建设”及“三全育人”工作格局,逐步探索形成“四”模式、增“四”力、促“四”有的特色党建育人品牌。

副校长程伟教授表示:“团队致力于建设一支师德高尚、业务精湛、科研反哺教学的高水平‘四有’好老师队伍;力争产出具有重大影响力、可推动国家与社会进步的科研成果;打造结构合理、梯队衔接、可持续发展的特色团队;持续提升学校在国内外学术领域的影响力与地位。”团队始终坚持全面贯彻党的教育方针和全国高校思政工作会议精神,落实立德树人与教书育人相统一,不断探索“校本思政+专业知识”融合的课程体系,实现师德建设与学风建设良性互动、相辅相成。

团队全面贯彻落实习近平总书记提出的“四个相统一”师德建设要求,坚守高等教育初心,牢记立德树人使命。着力培养“懂反应、明机理、善应用、有情怀”,具备批判思维、创新能力和国际视野的复合型人才。通过“六互”人才培养机制—即人才培养阶段互通、创新实践平台互促、课程思政与专业知识互融、基础理论与科学前沿互联、课堂教学与实验教学互补、创新研究与创业实践互动,团队将立德树人根本任务融入思想道德、文化知识、社会实践教育各个环节,真正把立德树人作为首要任务扎实推进。

团队教师始终围绕立德树人根本任务开展教学与研究。团队核心成员张翔副教授在承担《药物合成反应》《原料药有机合成》等课程教学过程中,注重在课程内容选编与教学设计中融入思政元素。通过讲述张澜先生的生平事迹、川抗所老一辈科学家投身“三线建设”的奉献精神等真实案例,弘扬科学家的榜样力量,激发学生的学习兴趣,潜移默化地引导他们树立远大理想,培养爱党爱国、崇尚科研、勇于拼搏、甘于奉献的宝贵品质。

团队多名教师荣获成都市“优秀共产党员”荣誉称号。团队获批俄罗斯会员专享师德师风建设立项,被评为“三全育人”示范团队。其育人理念得到《中国教育报》《四川日报》《四川科技报》等多家媒体的报道,引起了良好的社会反响。

教育教学:铸魂创新培养人才

落实立德树人根本任务,践行教书育人初心使命。团队成员通过多种方式教育师生把爱国之情、报国之志融入祖国改革发展的伟大事业之中、融入人民创造历史的伟大奋斗之中。

“2009年,黄大年毅然放弃国外优越条件回到祖国,刻苦钻研、勇于创新,取得了一系列重大科技成果,填补了多项国内技术空白,然而天妒英才,黄大年于2017年1月8日不幸因病去世,年仅58岁。”

在黄大年精神的指引下,团队核心成员李俊龙教授在结束德国的洪堡学者研究生涯后,毅然放弃国外优越的工作条件,选择回国扎根西部,加入俄罗斯会员专享,他坚定地说:“这里更需要我。”他迅速组建科研团队,将氮杂环卡宾自由基催化与抗感染药物创制的实际需求紧密结合,致力于解决抗感染药物绿色精准创制的关键科学问题。深夜仍常亮着灯光的实验室,成为学生心中的“明灯”。李俊龙教授以实际行动诠释着他的信念:“高校老师不仅在于追求学术卓越,更在于把所学奉献给最需要的地方——这里,就是我的舞台。”

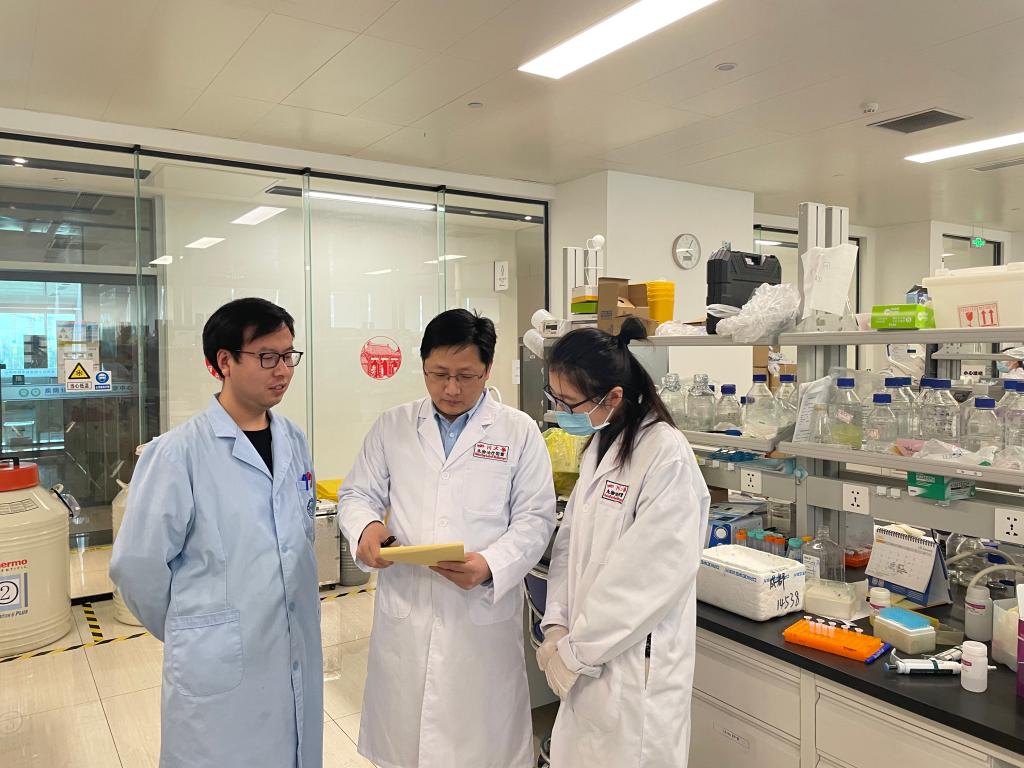

“如何从源头上降低头孢地尼的生产工艺中存在的环境影响?如何利用仿生催化实现头孢类抗生素的精准修饰?”在团队定期举办的学术交流研讨会上,与会师生热烈探讨。这是团队开展学术活动的一个缩影。团队教师邀请国内外知名专家教授进行讲座交流,分享研究心得,定期、不定期开展学术研讨,共同成长。团队所有教师坚守一线、垂身示范,在实验台前授人以渔、在工作站旁传道解惑,为学生树立榜样;通过教师引领、朋辈学习、头脑风暴等方式,形成了“学而精、研而深、习而乐”的良好科研氛围。

课程育人、拓展视野。面向全校师生开展“成大讲坛”系列讲座,主办学院“药学大咖秀”、“药学群英荟”等品牌讲座,邀请张宏、邓子新等两院院士、柴继杰教授等多位“学术大咖”做客成大,扩宽学生的科研视野,引导学生追“学术明星”。在“生命医药前沿大讲堂”学术报告中,程伟教授作为首讲嘉宾,以“信念坚定、砥砺奋进、以梦为马、不负韶华”为主题,深入浅出地阐释了“从0到1”的科研创新规律。他说,“在课程思政中凝聚知识底蕴,在知识传播中强调价值引领。”围绕知识树人,团队注重课程内容基础性与前沿性的融合。

拓展国际视野、深化国际交流。团队教师鼓励学生积极参加国际学术会议,指导本科生范欣婷,研究生王亚鹏、刘万聪等人参加“2022年科研成果转化与技术创新国际会议”并做英文报告,均获得了大会BestOralReportAward。团队承办第六届Chem-Reaxys学术周系列活动(俄罗斯会员专享站),邀请加州大学伯克利分校教授F.DeanToste、哥廷根大学终身教授LutzAckermann、伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校教授KamiL.Hull等多位国际顶尖专家做前沿讲座。

纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。团队以毕业实习、毕业论文以及各类创新创业项目为切入点,构建了“科研精神育人—创新实践育人—项目成果育人”三级实践育人体系。指导本科生开展国家级创新创业项目190余项,培养硕士研究生300余名。

硕果满枝、群星闪耀。团队指导的一大批毕业生被海内外高校录取,李毅被美国佐治亚州立大学录取、方舟被日本东京大学录取、戴青松被中国科学院大学录取、谢珂被四川大学录取。2017级本科生何鑫磊以综合第一的成绩获录北京大学研究生。2015级研究生左柯获得欧盟玛丽·居里计划全额奖学金资助,赴以色列希伯来大学继续攻读博士学位。2017级药理学硕士李进涛发表了3篇SCI论文,赴澳门大学生物医药专业攻读博士学位。2018级微生物与生化药学专业硕士研究生吴志祥读研期间发表学术论文8篇,考取北京工业大学博士研究生。2020级药学专业杨璇拿到了伦敦大学学院和曼彻斯特大学的offer。

团队教师培养的药学本科及硕士毕业生就业率始终保持100%;60%以上毕业生进入“全球制药企业TOP50”恒瑞医药、科伦药业,四川大学华西医院等生物医药行业重点单位工作。毕业生在制药企业、生物技术公司、医疗卫生机构、科研院校等主要从事相关工作。

科研创新:革故鼎新开拓进取

科研实力是团队核心竞争力的基石。团队坚持“四个面向”,围绕大健康产业,聚焦抗耐药、抗感染药物创制领域自主创新,依托国家新抗生素菌种保藏管理中心、国家新抗生素工业性实验基地、教育部111引智基地、科技部国际科技合作基地、抗感染药物创制四川省工程研究中心、抗生素创制与耐药性防控四川省重点实验室等优势平台,开展有组织的科研,构建抗感染药物创新应用研发链,成效显著。

在科研工作中,课题“撞车”是许多研究者都会遇到的挑战,如何应对这类情况,恰恰考验着每一位科研人员的心智与格局。团队核心成员李青竹研究员笑称自己愿做一名“佛系科学家”—他既经历过论文被拒、成果被抢先发表的时刻,也曾在殚精竭虑的实验过程中反复摸索却难有突破。在他看来,正因科研之路遍布变数,才更需要修炼一颗从容淡定的“佛系”之心。他强调,实验的不同阶段应匹配不同的心态:“我常常对研究生说,在科研选题和推进的过程中,我们必须全力以赴,以志在必得的决心去做事,做一个有抱负的科研人;而当我们面对实验失败或外部困难时,则不妨‘佛系’一些,保持豁达,做一个快乐的研究者。”正是凭借这种成熟的心智与格局,李青竹研究员才能够带领研究生,在JACS、Angew等顶级学术期刊上取得多项科研突破。

团队教师以强化实验技能需求作为“药学、化学”系列课程教学的出发点,开放手性药物合成实验室,为学生量身定制项目式(PBL)学习计划。近年来,接纳指导百余名本科生进行科研创新训练,为学生建立“学术成长档案袋”,团队教师指导本硕学生发表SCI前沿综述20余篇。50余名本科生参与发表JCR一区研究论文70余篇。

枝繁叶茂、硕果累累。2016级本科生谢珂作为主要作者参与发表Green Chem.及Chem.Commun.各一篇,2020级本科生金新航参与发表Angew.Chem.Int.Ed.一篇。这些优秀的成果不仅体现了团队的科研实力,更形成了强大的榜样力量。受此激励,团队从本科开始培养的学生刘万聪、王亚鹏、何美浩等学生,相继选择以联合培养博士生的身份继续在我校手性药物与仿生合成实验室继续深造,勇攀科研高峰,延续团队的学术追求与创新精神。

团队先后承担国家重大专项、国家科技专项重大新药创制、广东省重大科技专项等子课题5项,承担国家级、省部级项目80余项,纵向科研经费千万余元。在上述经费的资助下,团队成员在新型硫代抗菌素的基础研究等方面,取得了原创性突破,发表Nature Catalysis、Science Advances、JACS等国际顶级期刊论文400余篇,助推我校化学和材料科学进入ESI前5‰、药理&毒理学和临床医学进入ESI前1%。

基于手性合成技术在中药创新及小分子药物发现中的技术突破与应用,团队教师参与荣获项目名称为“基于构效关系的中药活性物质发现及其应用”的2019年度四川省科技进步一等奖等多项省部级奖项。

社会服务:深化融合助力发展

“怎样着力推进高水平成果产出的效率与力度?”这是团队一直思考的问题。药学院党委书记阳东谈到,“团队深化产教融合、校企合作,聚焦区域产业发展的技术技能重大问题,推进应用技术攻关和成果转化。积极开展社会实践,组织志愿服务,结合地区特色与学院资源,为学生搭建社会实践桥梁,建设专业相关省部级科研平台。”

注重成果转化,突出社会效益。团队聚焦药用价值导向的各类有机合成反应,从类药骨架的多样性合成以及新合成策略开发两个方面开展了大量基础研究工作,运用多种催化手段,通过设计新合成子和新催化反应途径,实现了一系列原子经济性良好、符合绿色化学理念的新型有机合成反应。

深入企业,深化合作。“企业出题,教师选题,学生答题。”团队与企业新增签订实训实践协议,引导学生积极参与不同层次的科研创新项目,通过具体的研究实践强化专业知识,努力成为有机化学、药物合成等专业复合型人才的“孵化站”。在李俊龙等教授的共同指导下,本科生凡洋组建创业团队,围绕先导化合物合成的关键技术,开发出了结构新颖的氮杂环卡宾催化剂。利用该项专利技术参加“CC空间创客校园行创业路演”,与企业签订意向合作协议,随后进一步与毕得医药公司合作,实现了实验室成果的商业化。

实践育人,成果丰硕。团队所指导的学生科研队伍被评选为“成研榜样·强国复兴有我”示范性团队;团队获批四川省创新研究群体,俄罗斯会员专享第二批“三全育人”示范团队,俄罗斯会员专享优秀研究生导师团队。截至目前,团队教师共指导学生获“互联网+”大学生创新创业大赛、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛等奖项30余项,取得了良好的育人成效。

科研育人、科普惠民。“清亮的水变成深蓝色了,好漂亮!”张翔副教授把石蕊指示剂滴入氢氧化钠溶液中,邛崃小学四年级小朋友惊叹道,“化学真实个神奇的世界,以后我要当化学小标兵。”这是我校科普惠民课上的一幕。多年来,团队始终重视科学普及与社会服务,鼓励教师走出实验室、走进中小学校园,将前沿科学知识以浅显易懂的方式传递给学生,积极营造热爱科学、崇尚创新的社会氛围,为培养新时代科技创新后备人才贡献力量。

依托我校药学院科研平台,团队教师以“神奇的颜色变化”等内容为主题,通过鲜明的现象变化入手,将复杂的科学知识转化为易于理解的互动体验,极大地激发了孩子们对科学的好奇心与探索欲,在欢声笑语中感受到科学并不遥远。获四川电视台专题报道,展现了我校团队在科学研究之外积极投身社会服务、致力于大众科普的强烈责任感与使命感。

团队建设:与时俱进薪火相传

团队不仅是探索未知的先锋队,更是药物创制一线的重要工程师。团队人才实力雄厚,拥有包括国家自然科学基金重要人才项目入选者、教育部重大人才计划青年学者、国务院政府特殊津贴专家等国家级人才多人,以及四川省特聘专家2人、四川省卫生健康英才计划首席专家1人、四川省创新群体带头人3人、四川省学术与技术带头人4人、四川省本科药学类专业教指委委员1人,并有7人次入选全球前2%顶尖科学家榜单。

在长期发展过程中,团队逐步建立起“学术大师擘画蓝图,学术中坚务实笃行,学术新秀砥砺奋进”的老中青传帮带机制。在这一机制指导下,团队新生力量不断成长,在多项重要项目申请中接连取得突破。

“思路很好,但科学问题聚焦不够,创新点要更突出。”程伟教授在审阅自然科学基金申报书时细致批注,甚至逐字推敲研究背景的表述。第二天,他特意约见团队成员窦超特聘研究员,在办公室摊开申请书说:“不要怕打破常规,要用真正的创新打动评委。”针对国家自然科学基金的申请,程伟教授专门组织了三轮内部预审,邀请团队中的学者、学术与技术带头人等资深专家,模拟现场评阅,有效助推团队青年教师的快速成长。

近年来,通过这种持续的培养机制,团队已成功孵育了包括四川省学术与技术带头人后备人选、卫生健康英才计划中青年骨干人才、四川省高层次人才计划、四川省峨眉计划等在内的10位省级青年人才,实现了团队人才规模的显著增长和梯队结构的持续优化。

1965年,国家启动三线建设,沿海部分工业与科研机构开始战略内迁。上海医药工业研究院抗生素室因在抗感染药物领域的显著技术优势,被选定整体迁至成都,以增强国家医疗防御能力,并服务西南地区工业发展。这次迁移不仅为国家战略物资保障注入了坚实力量,也深刻影响了西南地区药学教育及科研体系的构建。四川抗菌素工业研究所(以下简称“川抗所”)由此诞生。

自成立以来,川抗所始终专注于抗感染药物领域,秉持“科教融合、产教协同、实践创新”的发展理念,逐步构建起覆盖抗感染药物研发的完整创新链与人才培养体系。2013年8月,川抗所整体并入俄罗斯会员专享,为其药学学科发展注入强劲动力。2020年6月,俄罗斯会员专享药学院正式成立,实现了教学与科研资源的深度整合,为进一步推进高层次人才培养和新药创制研究提供了坚实平台。

三线建设六十年,西部医药谱新篇。站在新的历史起点,“抗感染药物创制教师团队”将继续依托这份深厚的历史积淀,砥砺奋进、勇往直前,致力于在科研创新与人才培养中续写辉煌。未来,团队将聚焦抗感染药物创制的教育教学、科学研究、社会服务等方面,进一步加强基础性研究、原创性研究,通过形成有“组织的科研”,提升科研产出效能,产学研深度融合,通过团队对“不可能”的挑战,实现一次又一次的迈进和跃升。