近日,随着一场返校成果汇报的掌声落下,“机器人拔尖特训营”一营的实践集训宣告收官,电子信息与电气工程学院34名特训营学员带着项目实践成果返校,为14天的“真项目、真场景、真需求”高强度实训画上句号。

2025年暑期,电子信息与电气工程学院在学校创新创业学院指导与大力支持下,聚焦机器人技术前沿,采取“校企协同、名师引领、实战导向”的方式,开展“理论讲授+实操训练+项目驱动”三位一体的工程应用能力进阶培养。

把课堂搬进产业一线

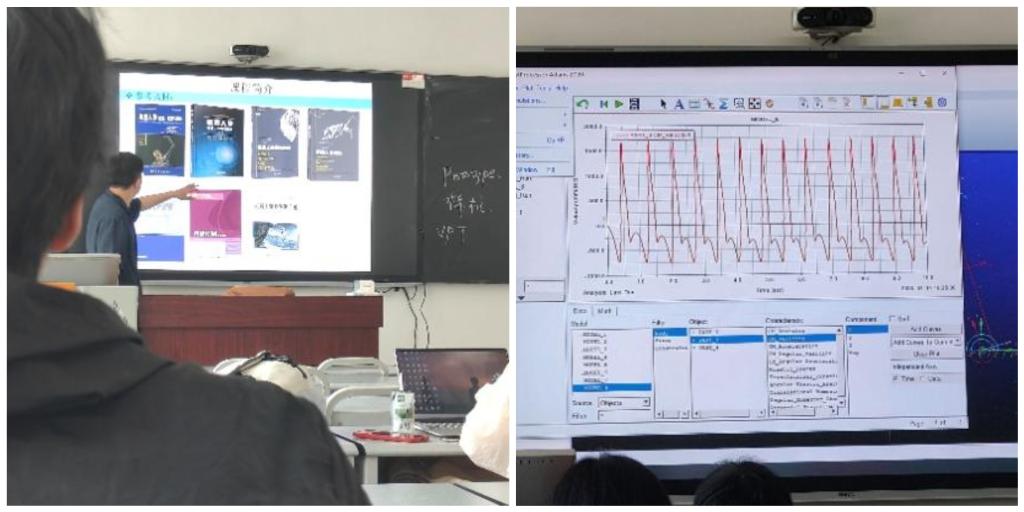

学员在机器人创新中心接受仿真培训

项目式实操培训

7月上旬,特训营全体师生入驻成都机器人创新中心,开展为期四天的沉浸式实践学习。企业导师牟青松把工业机器人操作规范、运动仿真建模、典型场景开发等浓缩成3个任务,组织学生分组完成设备调试、路径规划、联机控制和故障排查。“第一次让机器人‘听话’地走完0.1mm规定路径,比考100分还有成就感!2024级机器人工程专业胡焰腾说。

把前沿知识引入课堂

7月9日-19日,西南交通大学朱明教授、电子科技大学彭知南教授接力开课。《并联机器人与虚拟样机验证》《机器人智能控制》两门课,把机构设计、动力学建模、轨迹规划、智能算法拆成6个案例,配合模拟仿真演示,耐心地现场答疑,曾经艰深而生涩的专业知识都能够被同学们轻松拿捏。

2023级电子信息工程专业高志豪同学说:“通过专业课导师对课程内容的深入剖析,我深刻体会到每一个公式和算法背后都蕴含着实际的工程逻辑与技术演进脉络,这种理论与实践紧密结合的授课方式,让我对机器人领域的研究产生了更强的兴趣和探索欲望。”

把作业变成作品

实训最后1天,同学分成三组,接受企业导师的“派单”:用代码控制机械臂来完成画圆、五边形,以及按照一个绘制好的复杂几何图形进行轨迹运行的实践任务。同学们从需求分析、方案设计、代码实现到系统调试全流程自主完成,最终这三个任务全部通过考核验收。“从课堂理论到真实设备操作,再到团队协作完成项目原型开发,‘做中学’让同学们认识到科研工作并不是那么遥不可及。”训练营指导教师刘泽这样说道。

“这不是一次普通的专业实践,而是学院‘产教融合—科教融汇’双轮驱动助力人才培养的全新试验。”电子信息与电气工程学院副院长施开波表示,学院正在探索构建跨学校、跨专业、本硕一体化的贯通培养模式,希望通过科研团队“真课题”、学科竞赛“真赛场”、产业需求“真订单”,持续开展拔尖创新人才培养,为成渝地区双城经济圈电子信息产业发展输送更多高素质应用型工程人才。

机器人拔尖人才特训营的筹建源自学校开展“科创融合”创新创业载体建设示范学院的推动,机械工程学院和电子信息与电气工程学院在创新创业学院(技术转移学院)的指导下,紧扣成都市推进低空经济这一战略性新兴产业所需,开展基于学科交叉的拔尖创新人才培养的实践探索,首批两个营共招收学员60名,通过开办特训营的方式,以点带面推进人才培养模式改革,培养基础学科优秀人才、交叉学科创新人才、急需领域工程应用拔尖人才。

编辑:闵秀玲责编:吕佳